글을 쓴다는 것

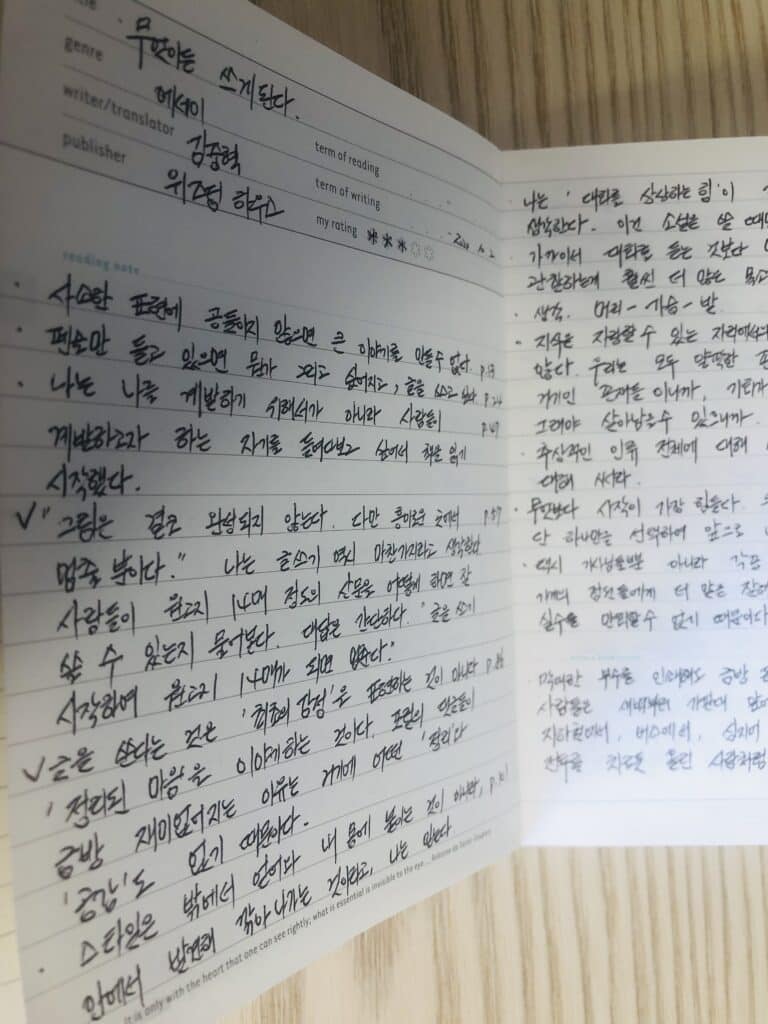

“글을 쓴다는 것은 최초의 감정을 쏟아내는 것이 아니라,

정리된 마음을 꺼내는 일이다.”

— 김중혁, 『무엇이든 쓰게 된다』 중

가끔은 아주 막연하게 ‘무언가를 써보고 싶다’는 생각이 든다.

정확히는 ‘글을 잘 쓰는 사람’이 되고 싶다는 욕망이 더 솔직한 표현일지도.

언제부터였는지, 무엇을 위함인지는 모르겠다.

그저 책을 좋아하다보니, 자연스레 생긴 동경일까.

하지만 정작 ‘글을 쓴다’는 행위 앞에서는 늘 머뭇거리게 된다.

내가 쓸 이야기가 있을까? 내가 감히 어떤 주제를 다룰 수 있을까?

“글은 엉덩이로 쓰는 것이다.”

이보다 더 글쓰기의 본질을 꿰뚫는 말도 없겠다 싶다.

지름길은 없다.

결국은 많이 읽고, 많이 쓰는 것밖에.

이 단순하고도 불편한 진실이 나를 다잡게 만든다.

무엇을 써야 할까, 그 막막함에 대하여

글을 쓰겠다고 결심할 때마다 가장 먼저 부딪히는 건

항상 “무엇을 쓸 것인가”였다.

창작을 하기엔 상상력이 부족한 것 같고,

일상을 쓰자니 지루하고 단조롭고,

보다 전문적인 분야에 대해서는 ‘내가 이런 이야기를 쓸 자격이 있을까’ 하는 마음이 자꾸 고개를 든다.

결국 아무것도 쓰지 못한 채 시간만 흘러간다.

그럴 때 『무엇이든 쓰게 된다』는 다정하면서도 단호하게 말해준다.

“감상도, 생각도, 그것이 너의 문장이라면 이미 충분하다”고.

자격보다 진심이 먼저다

작가는 말한다.

누구의 글을 평가하려 들기 전에,

그 글 앞에 선 ‘나’ 자신을 먼저 들여다보라고.

지금 내가 어떤 마음으로 이 글을 읽고 있는지,

그 감정을 포착해보라고.

『무엇이든 쓰게 된다』는 우리가 글쓰기에 대해 가지고 있는

“잘 써야 한다, 새로워야 한다, 대단해야 한다”는 환상을 걷어낸다.

대신, 글쓰기란 내 안의 생각을 정리하는 행위이며,

그 자체로 충분한 의미를 가진다고 말한다.

오늘도, 다시 한 줄

그 말들이 나를 조금은 용감하게 만든다.

비록 여전히 머뭇거리지만,

지금 이 순간의 생각이라도 옮겨보자는 마음으로

다시 자판을 두드려본다.