인고의 노력끝에 화선지 위에 일필휘지로 시대의 명필을 써내려가는 서예가처럼 그들의 표현은 간결하고 매끄럽지만 그것이 전혀 가벼워 보이지 않는다. 그리고 스크린 안의 혹은 무대위의 그 인물은 굉장히 파란만장해진다. 심지어 그 번거로운 영화같은 인생을 한번쯤 살아보고 싶게 만들어 버리는 것이다.

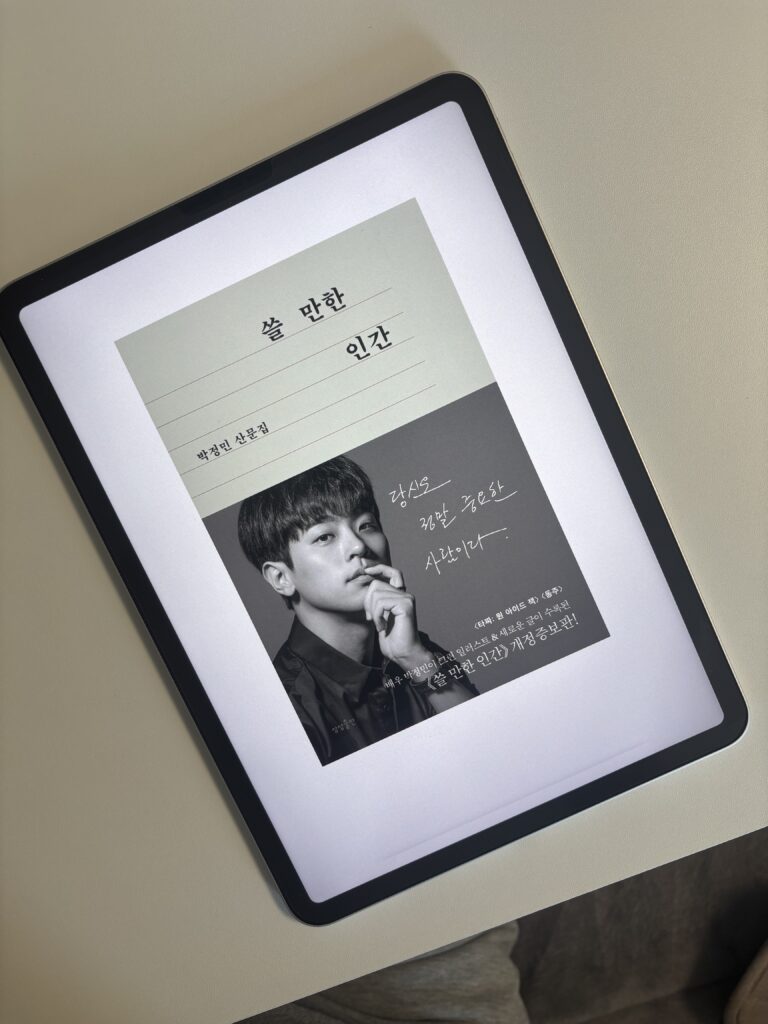

박정민이라는 배우를 처음 알게 된 건 『전설의 주먹』이라는 영화를 통해서였다.

그 이후 『응답하라 1988』 성보라의 논란의 전남친 역할, 넷플릭스 오리지널 드라마 『지옥』에서의 생활감 가득한 짜증 연기 등으로 그에 대한 어떤 이미지가 각인될 즈음, 영화 『동주』의 송몽규 역으로 분한 그의 모습을 보고 나서부터는 조금 다른 시각으로 보게 되었던 것 같다. 호의까지는 아닐지언정, 보다 건강한 호기심이랄까.

의외로 책을 많이 읽는 것 같더라. 서점까지 운영했었다더라. 책까지 냈었다더라.

대강 그런 흐름 속에서 그의 책이 내 손에 흘러들어왔던 것 같다.

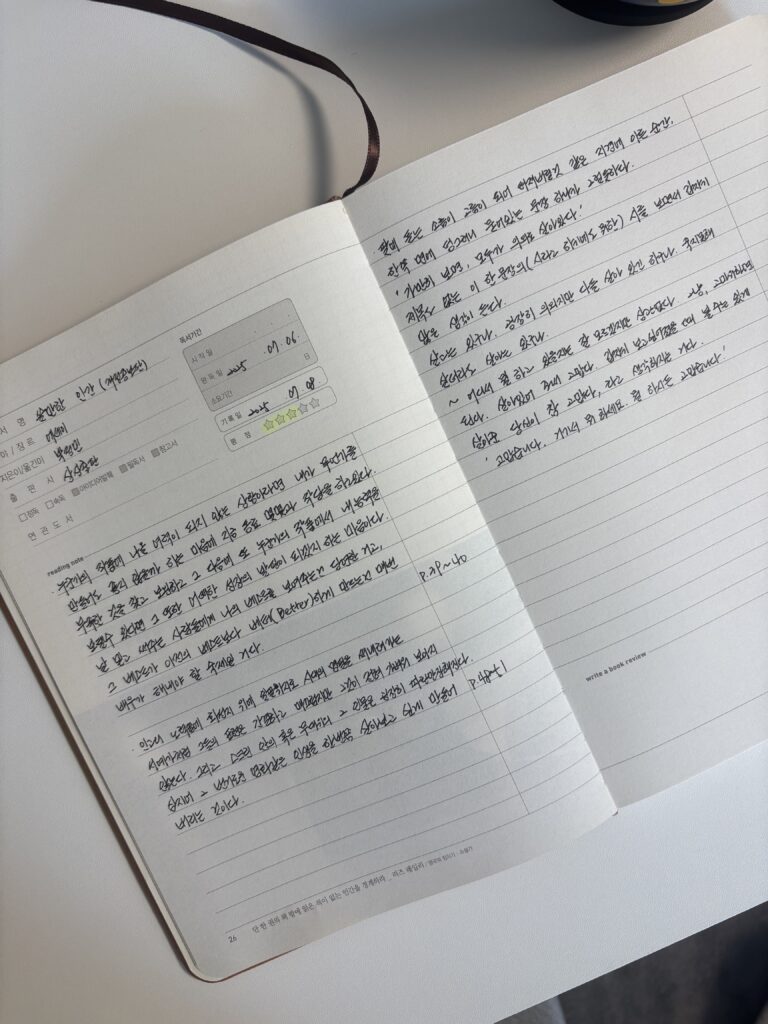

벌써 수년 전이라 기억이 희미하긴 하지만, 다소 가볍고 오글거리는(웃기려는?) 문체를 견디지 못하고 중간에 책을 덮었던 것으로 기억한다. 그렇게 시간이 흐르고, 올해 초부터 출판사 대표로서 부각되는 그의 모습을 여기저기서 보게 되면서 다시금 궁금한 마음에 밀리의 서재를 뒤적였고, 개정증보판으로 올라와 있는 그의 책을 다시 펼쳐 들었다.

확실히 초판보다 정제되었다는 느낌을 받을 수 있었다. 특유의 유머는 여전하지만 과함이 덜했고, 웃기려고 애쓴다기보다는 그냥 있는 그대로의 자신을 풀어낸 듯한 인상이었다.

책, 글, 연기, 삶에 있어서 보다 진중하다는 인상을 받았달까.

다만 이것이 최근 저자에게 생긴 호감 때문인지는 모르겠다. 정확히는 호감이라고 말할 수 있을지도 잘 모르겠지만, 심리적인 거리감이 보다 가까워졌다는 것만큼은 확실하다.

‘메시지’만큼이나 ‘메신저’도 중요하구나.

나는 어떤 ‘메신저’가 될 수 있을까.

나는 무엇에 진심이라고 말할 수 있을까.